BOOCSブログ

風を変えるシリーズ ~ストレスが生み出す脳疲労とは?~

2025.03.05Dr.ブログ

ストレスが生み出す脳疲労とは?

「脳疲労」とは、1991年に私が提唱した新しい造語です。最近は一般的な言葉としてよく目にするようになり、一般名詞と思っておられる方も多いかも知れません。とすれば、それは世間の常識になったということであり、今まさに日本は「脳疲労」の時代を迎えたと言えます。これはある意味、30数年前に危惧していたことが現実化しており、非常に由々しき問題です。

なぜなら、現代文明病といえる生活習慣病、がん、うつ病、さらには認知症も脳疲労から起こると考えているからです。これらの疾患、特に認知症は年々増加し、日本の将来を揺るがす大問題となっています。そして残念ながら治療に有効な薬もまだ見つかっていなのです。

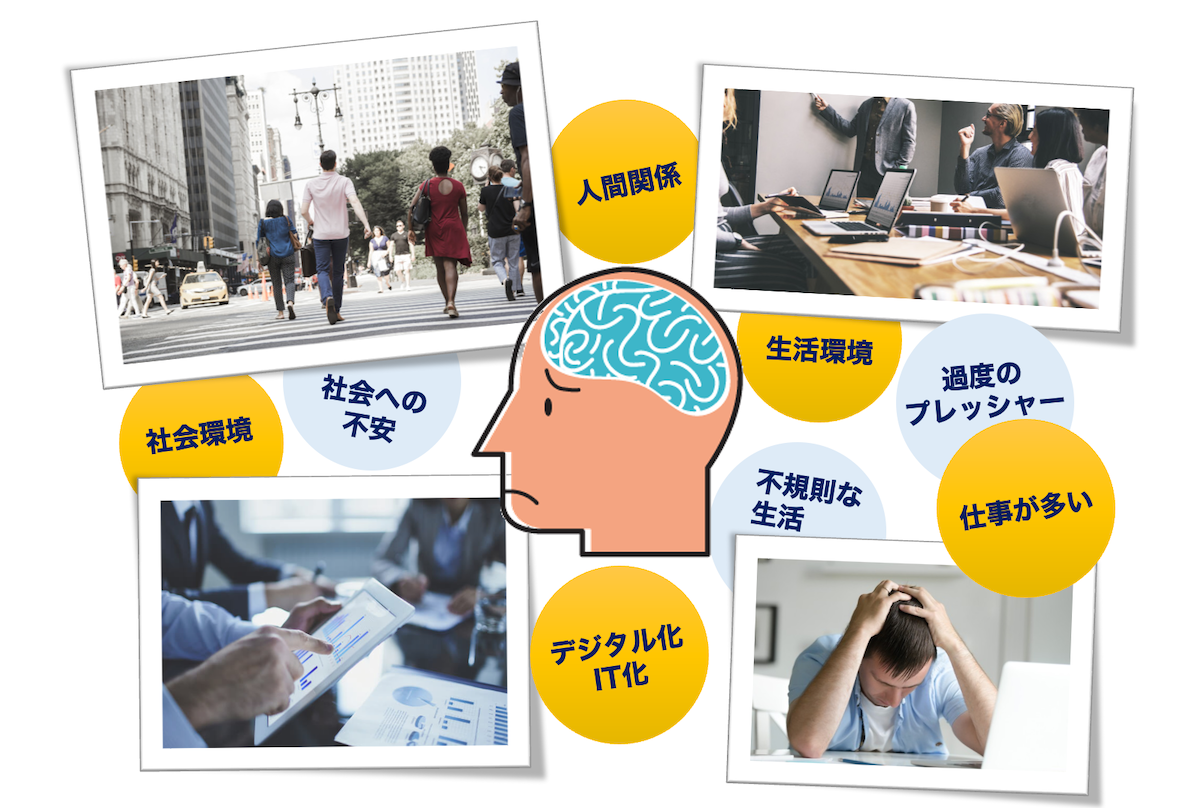

ところで脳疲労はどうして起こるのでしょうか。それは、私たちが仕事関係や人間関係、パソコンやスマホなどで「情報がいっぱい」ということが脳疲労の原因です。日々のさまざまなストレスがいっぱいの環境の中でたくさんの情報にさらされると、脳がそれを処理しきれなくなり、遂には機能が低下してうまく働かなくなります。脳の構造と機能という医学的立場から説明すれば、脳疲労とは、「大脳新皮質と大脳旧皮質、および間脳との関係性破綻」なのです。

これにより、脳の中で新皮質(知的中枢)と旧皮質(本能・情動の中枢)のバランスが崩れ、五感や認知機能に異常が現れます。その結果「行動異常」が起こります。例えば、五感の中でも味覚が鈍くなると、食事量が増えたり、甘いものや塩辛いものを多く摂るようになり、それが肥満やメタボリック症候群、糖尿病などの病気に繋がります。また、新皮質の異常が進むと認知機能に影響を受け、不登校や引きこもり、さらにはうつ病などの精神的な問題を引き起こすことにも繋がるのです。

脳疲労の初期症状としては、以下のようなものがあります:

• 夜中に目が覚めたり、朝早く目が覚める(睡眠障害)

• 食事が美味しく感じられなくなる

• 便秘

ご自分で脳疲労度を知りたい方は、脳疲労チェックで簡便に知ることができます。早めの脳疲労サインを見過ごさないことが自分を守ることに繋がります。